Ein Genre zwischen politischer Wirkmacht, sturem Traditionsbewusstsein und zeitloser Attraktivität – Folk ist anno 2011 so populär wie selten und seine Anti-Helden mittlerweile Identifikationsfiguren.

(Foto: Sean Pecknold)

“Goddamn Europeans / Take me back to beautiful England” – Wer der beißenden Ironie dieser Worte aus PJ Harveys diesjährigem Meisterwerk “Let England Shake” nicht gewahr wurde, der dürfte sich auch auf einen neuen Wohlfühl-Tee freuen, wenn von “Arabischer Frühling” die Rede ist. Nicht nur die politischen Entwicklungen jüngster Zeit lassen die kühle Abrechnung der englischen Sängerin rückblickend nahezu prophetisch anmuten; der künstlerisch überhöhten Zustandsbeschreibung ihrer englischen Heimat folgten schließlich auch schon bald heiße Ausschreitungen. Vom Düster-Folk der Polly Jean bis zur tatsächlichen Explosion – das war eine erstaunlich kurze Inkubationszeit. Ganz gleich, ob das eine mit dem anderen überhaupt in ideologische Übereinkunft zu bringen ist, was entschieden bezweifelt werden darf. Sicher, deshalb von einer Renaissance des Protest-Songs zu reden, wäre arg übertrieben. Was das überragende “Let England Shake” aber erneut ins Bewusstsein rief, war, dass der Folk über die letzten Jahre zu einem beinahe universell einsetzbaren Stichwort mutiert ist, dessen Wirkung als hemdsärmeliges Instrument politischer Poeten auch unbestritten bleiben soll.

PJ Harvey – “The Last Living Rose”

Von den politischen Implikationen einmal abgesehen, ist jene Urform zumeist amerikanischer Song-Tradition natürlich weit mehr; Folk verbindet die zunächst unideologische Kunst, Geschichten zu erzählen, mit einer geerdeten, nachvollziehbaren, traditionell orientierten, musikalischen Darstellung. Es mag verwundern, dass anno 2011 die Faszination für dieses Dino-Genre ungebrochen scheint. Sicher ist auch, dass bei einer Klassifizierung die Abgrenzungen zu Country, Bluegrass und anderen verwandten Stilen selten trennscharf vorzunehmen sind. Fest steht: bereits seit einigen Jahren ist das Interesse der “Popkultur” (was immer das heißen mag) an Folk-basierten Bands und Künstlern unübersehbar. Der kommerziell große Erfolg von Mumford & Sons ließe sich in dem Sinne als Spitze des Eisbergs anführen. Neben dieser eingängigen, dynamisch rock-orientierten Ausprägung, waren es über die letzten Jahre aber häufig auch die singenden Eremiten, welche die seltene Balance zwischen Kritiker-Lob und beachtlichen Alben-Verkäufen zu halten im Stande waren. Künstler wie Justin Vernon, dessen auditiv zelebrierte Einsamkeit bereits 2008 verzückte, oder die Fleet Foxes, mit ihren perfektioniert-sakralen Folk-Hymnen, scheinen dem lange kultivierten Bild des Pop-Stars zu widersprechen und üben doch eine ähnliche Sogwirkung aus – das Politische freilich liegt ihnen weniger.

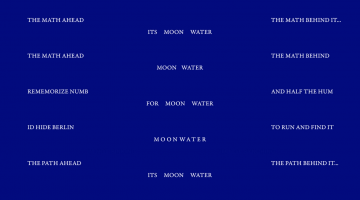

Fleet Foxes – “The Shrine/An Argument”

Auch in diesem Jahr überstrahlte Justin Vernons Projekt Bon Iver mit seinem zweiten Wurf wohl vieles, was sich sonst nach den Spitzenplätzen in den Jahres-Charts streckte, obwohl die auf dem Debüt so erfolgreich etablierte Einsiedlerromantik dieses Mal stark erweitert wurde. Wenn es also ein Geheimnis gibt, das hinter dem erneuten Erfolg steht, dann ist es neben dem enormen künstlerischen Vermögen des Masterminds wohl das ungebrochene Verlangen breiter Hörerschichten nach dem Anti-Star, der seine betörend schönen Songs in den Nachthimmel wimmert. Doch wirft Vernons Zweitling auch die Frage auf: Ist das noch Folk? Dies ließe sich einfach beantworten, hält man die diesjährigen Veröffentlichungen alteingesessener Haudegen wie Bonnie ‘Prince’ Billy, Bill Callahan oder William Elliott Whitmore dagegen: Musikalische Opulenz ist im Sinne dieser Herren wahrscheinlich wenig mehr als belächelter Ballast, den sie in der Güte-Klasse des zuvor genannten Projekts aber wahrscheinlich auch nicht zu inszenieren in der Lage wären.

Zwischen diesen Polen spricht auch die anhaltende Beliebtheit eines William Fitzsimmons für sich: die Säle, die der bärtige Barde mit seiner Selbst-Therapie beschallt, werden seit einiger Zeit eher größer als kleiner. Sein Gesichts-Behaarungs-Buddy Sam Beam alias Iron & Wine legte in diesem Jahr hingegen einen seltsamen Spagat zwischen experimenteller Neuausrichtung auf “Kiss Each Other Clean” und dem unverzeihlichen Wiederkäuen des Twilight-Erfolgs “Flightless Bird” hin. Als Indiz auf die massentaugliche Wirkung eines Folk-Pop-Songs darf letzterer freilich trotzdem gelten.

Iron & Wine – “Flightless Bird, American Mouth” (Wedding Version)

Darüber hinaus überraschen aber auch immer wieder junge Songschreiber die aufmerksame Hörerschaft mit ihrer rührseligen Ehrerbietung an alte Helden: The Bony King Of Nowhere lieferten mit “Eleonore” ein leider etwas vernachlässigtes, kleines Meisterwerk ab, an dem Tim Buckley seine helle Freude gehabt hätte; I Am Oak übten sich in kontemplativer Versenkung und schmeichelten sich mit minimalen Mitteln in des Hörers Ohr; Wye Oak (über das Faszinosum Eiche solle andere räsonieren) präsentierten “Civilian“, das sich zu Recht in mancher Jahres-Besten-Liste wieder findet und Young Rebel Set bereichern mit ihrem Springsteen’schen Folk-Rock mittlerweile sogar das Roster der deutschen Indie-Schmiede vom Grand Hotel. Beispiele für die anhaltende Zugkraft des sich selbst so diversifizierenden Genres “Folk” lassen sich en masse finden. Und wer noch immer der Meinung ist, dass kunstvoll arrangierter Folkrock und feinsinniger Protest heute nur noch schwerlich zueinander finden, der möge sich doch bitte, wie eingangs bemerkt, der widerspenstigen Erhabenheit von “Let England Shake” noch einige Male hingeben.

Es wird also spannend sein zu sehen, wohin es das zum Darling-Etikett gewandelte Genre in naher Zukunft treibt. Die so unterschiedlichen Interpretationen der verschiedenen Künstler legen jedenfalls die Vermutung nahe, dass Folk ein großes Thema bleiben wird, gerade weil sich unter diesem Label vieles subsumieren lässt. Vielleicht liegt der Grund für das große Interesse auch ganz simpel in dem Umstand, dass ein schlichtes aber beseeltes Gerüst immer ein guter Ausgangspunkt für bewegende Songs ist – ob das Ergebnis am Ende als Neo/Psychedelic/Freak-Folk/Pop/Rock oder ähnlich semi-kreativ ummantelt wird, sollte eigentlich egal sein. Hauptsache 2012 kommt niemand auf die Idee, den Post-Folk auszurufen.

Henning Grabow

No Comment