Ein eigenwillig mitreißendes Wildern im Great American Songbook: Neil Youngs “Americana”.

“I come from Alabama with my banjo on my knee” – so heißt es eingangs. Nach Banjo klingt das indes nicht, auch wenn man sich das beim alten Folk-Barden Neil Young durchaus auch mal vorstellen könnte. Stattdessen lärmen die Crazy Horse, seine über all die Zeiten vielleicht sympathischste Backing-Band. Mit Mätzchen hält die sich nicht auf, lässt es gleich ordentlich krachen. “Sounds funky” hört man Neil Young nach dem Take im Studio noch im Grundton der Zufriedenheit sagen, die Laune scheint ausgezeichnet, es ist wohlweislich nicht weggeschnitten worden für diesen Opener.

“Americana” ist das neue Album von Neil Young und auch, wenn man kein guter Mensch sein kann, falls man Neil Young nicht wenigstens irgendwie schätzt: So ganz geheuer sind einem die Exkursionen des Eigensinnlers ja eh schon nicht. Und jetzt eine Sammlung von Traditionals? Ein Rückgriff auf das Great American Songbook, ein Griff ans Herz der amerikanischen Musikkultur? “Americana” – es ist der hierzulande gern gebrauchte Sammelbegriff für Bands, die sich von der Rockseite dem Country annähern, er wird aus unerfindlichen Gründen immer ein wenig mit staubigen Wüsten gleichgesetzt, mit flirrender Sonne – so klingen dann die Songs auch – und einer Ahnung von Mariachi irgendwo im Hintergrund. Wenn Neil Young “Americana” sagt, meint er aber natürlich das musikalische Erbe Nordamerikas, das sich von dem des Alten Kontinents schon dadurch unterscheidet, dass hier nicht die über Jahrhunderte vergeistigte und einzig durch Kirche und Fürsten alimentierte und beauftragte Kunst als das Maß der Dinge galt.

Neil Young & Crazy Horse – “Jesus’ Chariot”

In Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, war von Anbeginn das proletarische Kulturgut das Bestimmende. Denn die Einwanderer brachten nicht die feingeistigen Menuette mit oder die hochgezüchtete Oper, sondern ihre derben Volkslieder, vertonte Sagen oder auch einfach nur Sauf- und Gossenlieder, saftige Geschichten ebenso voll von Leid und Blut, wie von handfester Liebe und Ehre. Nicht viel Zeit hatten diese United States Of America, sich einen Kulturkanon anzuschaffen, der dem neu verfassten Gemeinwesen mit all seinen Widersprüchen zwischen hemmungsloser Industrialisierung im Osten und dem immer noch unendlichen Weiten des Westens gerecht werden konnte, all den Einwanderergeschichten von Erfolg und Scheitern, nicht zuletzt der eigenen Mythenbildung auch auf Kosten der gnadenlos fast ausgerotteten Eingeborenen, die ins Kulturgefüge gerade mal als verbindender Feind oder exotischer Faktor Eingang fanden.

Nur wenig bekam man hier bis vor wenigen Jahren vom amerikanischen Liedgut der Pre-Blues-Ära mit, wenn man nicht speziell interessiert war, wenn man nicht schon frühzeitig nach den Wurzeln dessen grub, was man meist nur über mehrere Ecken und oft genug bis zur Unkenntlichkeit verzerrt auch in Europa zu Gehör bekam. Im Nachhinein kann man natürlich hellhörig werden, all die Verweise aus den Platten der frühen Folkrock-Bands filtern, die Newport Folk Festivals und das Werk von Bob Dylan nochmal durchgrasen, all die europäischen Annäherungen zwischen Lonnie Donegan und dem Oktoberklub sezieren. „Americana“ ist für das Entdecken ein zwiespältiger Ausgangspunkt. Es gibt natürlich die klassischen Songs, das “Oh Susanna” mit dem simplen Banjo-Argument, ein “Tom Dooley” – hier heißt es historisch korrekt “Tom Dula” – die klassische murder ballad, natürlich ein unverzichtbares „This Land Is Your Land“, Woody Guthries unsterbliche Landstreicher- und Proletarier-Hymne. Es gibt sogar ein abschließendes “God Save The Queen” das vor dem “Star Spangled Banner” als Hymne herhalten musste, ungeachtet der Differenzen mit dem Empire.

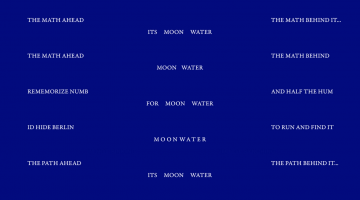

Neil Young zwingt diese Songs aber in das bekanntermaßen nicht weit gespannte, naturgemäß artfremde Soundkorsett der Crazy Horse, mit ihrem stoischen Schlagzeug und den breit walzenden vor allem rhythmisch agierenden mächtigen elektrischen Gitarren, die immer kurz vor der Rückkopplung stehen. Enorm kraftvoll ist das, aber für Feinsinn oder Nachdenklichkeit bleibt bei all der Mitreißerei kein Platz. So ist “Americana” nach Neil Young-Lesart nun mal. Es ist Musik aus einem Sehnsuchtsland Amerika, einem Land ohne Weidezäune, ohne Bodyscanner, ohne Home Security. Bewusst nostalgisch gehalten, mit Videos voller Schwarz-weiß-Loops aus einer anderen Zeit und sogar die Musik der Crazy Horse passt dann doch irgendwie zur allumfassenden Nostalgie.

Schon “Ragged Glory”, das letzte wirklich umwerfende Studioalbum von Neil Young und Crazy Horse galt damals – vor gut zwanzig Jahren – als Alterswerk, als die inspirierende musikalische Parallelwelt des “Grunge Opa”, der kurz darauf dem Live-Album “Weld” noch einmal allen zeigte, was mit Gitarren so geht und dann doch die jungen Pearl Jam ohne Eddie Vedder als Begleit-Band mit auf Tour nahm. Schon damals waren die Alben – und damit die Inkarnationen – von Neil Young immer eine Wundertüte, vor deren Öffnung man sich ebenso fürchtete wie man sich darauf freute. Nach “Le Noise”, der sinister grollenden Gitarren-Meditation von 2010, gibt’s nun wieder die fast schon stupide Sturm-und-Drang-Völlerei der Crazy Horse und eine Sammlung von ins Fröhliche vergeigten Vor-Popkultur-Klassikern. Was soll man sagen? Es ist toll.

Jörg Augsburg

(Fotos: Emily Dyan Ibarra / Warner)

No Comment