Musikindustrie versus Teufelszeug Internet, Teil x. Diesmal: Streaming-Dienste versus Geldflüsse. Die Folgen sind (wieder mal) fatal.

Diese (und viele andere) sehen vielleicht bald kein Geld mehr von Spotify

Mal wieder eine Wortmeldung aus der Chefetage eines der vier großen Majorlabels in Sachen „Musik im Internet“. Edgar Bronfman Jr, CEO – also Chef – von Warner Music, kündigte an, keine Lizenzen mehr für kostenlose Streaming-Angebote zu erteilen (motor.de berichtete). Der Grund sei, dass er in der Kostenlos-Mentalität der Nutzer dieser Dienste kein erfolgversprechendes Geschäftsmodell erkennen könne. Anders formuliert: Es fließt zu wenig Geld, damit kann seines Erachtens die Musikindustrie nicht zufrieden sein.

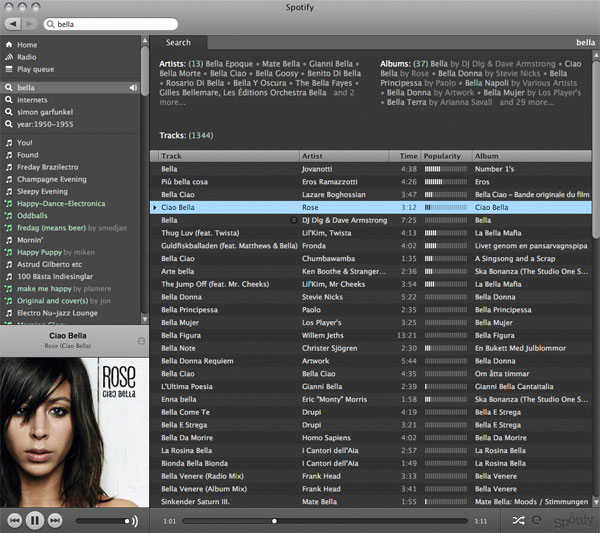

Nun gut, könnte man einwenden, man hört seit fünfzehn Jahren immer wieder Dinge von der Musikindustrie, deren Tenor sich ganz simpel zusammenfassen lässt: „Das Internet wird sich nie durchsetzen!“ Eine CEO-Meinung mehr oder weniger sollte da – historisch gesehen – nicht weiter ins Gewicht fallen. Diesmal aber trifft Bronfman einen neuralgischen Punkt zur richtigen (oder vielmehr falschen) Zeit. Denn „Streaming Dienste“ sind eine der raren Wege, den Musikkonsum per Internet wieder in wahrnehmbaren Größenordnungen zu legalisieren. Das Prinzip ist eigentlich simpel und mit der großflächigen Verfügbarkeit hoher Bandbreiten auch praktikabel: Musik wird ohne dauerhafte Speicherung auf der eigenen Festplatte in Echtzeit gestreamt und angehört. Jedes gehörte Stück wird dem Rechteinhaber vom Stream-Anbieter vergütet. Einnahmen entstehen durch Werbung oder sogenannte „Premium“-Dienste, bei denen der Hörer für einen gewissen Mehrwert (zum Beispiel Werbefreiheit oder bessere Qualität) eine Abo-Gebühr zahlt. Wer einen Song „besitzen“ will, wird selbstverständlich direkt zum Kauf bei einem der einschlägigen Anbieter weitergeleitet. Der in Deutschland bekannteste Streaming-Dienst ist last.fm. Schwer angesagt, weil technologisch und inhaltlich ganz vorn, ist Spotify – derzeit allerdings nur in einigen europäischen Ländern, darunter die Schwergewichte Schweden – die Heimat von Spotify – und Großbritannien. Deutschland gehört nicht dazu, man muss hierzulande einige technische Sperren austricksen, was natürlich nervt, und kann das Premium-Abo nicht nutzen. Darf also für den Dienst nicht bezahlen, selbst wenn man wollte.

Interessant an dieser Biografie ist vor allem der letzte Satz: Investment, Akquise, Börse – Musik fehlt natürlich

Knackpunkt des Modells ist das verfügbare Angebot an Künstlern und ihrer Musik. Denn nur ein Backkatalog mit kritischer Masse und möglichst umfassende aktuelle Musik macht einen Dienst interessant. Dazu müssen Lizenzen erworben werden. In der Regel geschieht das innerhalb eines Rahmenvertrages mit einem Label, so dass dessen Künstler im Paket angeboten werden können. (Die fehlende länder- und firmenübergreifende Lizensierungsinstanz macht das übrigens zu einem sehr mühseligen Prozess.) Je mehr Lizenzen, desto besser das Angebot, desto mehr verringert sich die Lücke zu illegalen Angeboten, die naturgemäß alles vorrätig haben. Man muss es nur finden. Das kann eine zeit- und nervenaufreibende Sache mit gewissem Vireninfizierungs-Risiko sein, bei der man mitunter etliche Versuche benötigt, bis man die gewünschte Musik in gewünschter Qualität hören kann. Was man sich wiederum mit einem umfassenden legalen Angebot ersparen könnte.

Was Bronfman jetzt verkündet, wäre im Ernstfall der Einstieg in eine Abwärtsspirale, die das noch relativ junge und bisher als Hoffnungsträger gesehene System „legaler Streaming-Dienst“ vorerst schwer schädigen könnte. Eine Majorfirma wie Warner hat aus alten Zeiten einen gewaltigen Backkatalog an populärer Musik, dessen Verlust aus Sicht eines „normalen“ Musikkonsumenten schwer verkraftbar ist. Sprich: den betreffenden Streaming-Dienst aus seiner Sicht überflüssig macht. Das wiederum torpediert das Geschäftsmodell grundsätzlich. Denn „kostenlos“ heißt ja nichts anderes, als dass der Nutzer mit Aufmerksamkeit für Werbung bezahlt, deren Preis sich aus Nutzerzahlen generiert. Steigen die Nutzerzahlen – das war der überdeutliche Trend des letzten Jahres –, steigen die Einnahmen, sind größere Ausschüttungen an die Labels möglich. Schrumpfende Kataloge verhindern das naturgemäß.

Es würden zu wenig Einnahmen generiert, ist das Argument des Warner-Chefs, nach seinem Statement praktisch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Dem lässt sich natürlich entgegnen, dass er überhaupt dankbar sein sollte für jeden noch so geringfügig scheinenden Erlös für sein Angebot. Denn der ist wohlgemerkt zusätzliches Einkommen, praktisch ohne Kosten zu verursachen. Schlimmer indes mutet an, dass so erneut das Interesse der eigenen Kundschaft mit Füßen getreten würde, dass die Musikindustrie weiterhin beharrlich an der realen Nutzungssituation ihres eigenen Produkts vorbei plant, dass sie schon wieder gerade die bestraft, die noch so etwas wie ehrliches Interesse an ihrem Produkt zeigen. Fünfzehn Jahre hat die Majorindustrie also jetzt zugeschaut, dabei scheinbar immer noch nichts gelernt. Bitte schneller sterben!

Augsburg

No Comment